"우리 말은 우리 겨레가 가진 정신적 및 물질적 재산의 총 목록이라 할 수 있으니, 우리는 이 말을 떠나서는, 하루 한 때라도 살 수 없는 것이다. 그러나 조선 말은 조선 사람에게 너무 가깝고 너무 친한 것이기 때문에, 도리어, 조선 사람에게서 가장 멀어지고 설어지게 되었다. 우리들이 항상 힘써서 배우고 닦고 한 것은 다만 남의 말, 남의 글이요, 제 말과 제 글은 아주 무시하고 천대해 왔다. 날마다 뒤적거리는 것은 다만 한문의 자전과 운서뿐이요, 제 나라 말의 사전은 아예 필요조차 느끼지 아니하였다. 프랑스 사람이 와서 프랑스 말로써 조선어 사전을 만들고, 미국, 영국 사람이 와서는 각각 영어로써 조선어 사전을 만들고, 일본 사람이 와서는 일본 말로써 조선어 사전을 만들었으나, 이것은 다 자기네의 필요를 위하여 만든 것이요, 우리의 소용으로 된 것이 아니었다. 제 말의 사전을 가지지 못한 것은 문화 민족의 커다란 수치일 뿐 아니라, 민족 자체의 문화 향상을 꾀할 수 없음을 절실히 깨달아, 이 수치를 씻고자, 우리 문화 향상의 밑천을 장만하고자, 우리가 우리 손으로, 조선 말 사전의 편찬 사업을 처음으로 계획한 것은 융희 4(서기 1910)년부터의 일이었으니, 당시 조선 광문회에서 이 일을 착수하여, 수년 동안 재료 작성에 힘을 기울였던 것이다."(1947년 한글날 조선어학회, '큰사전' 머리말 일부)

세종대왕이 한글을 반포한 1446년 이후 500년 가까이 우리나라에는 사실상 한국어 사전이 없었다. 근대 이전의 사전은 한자 사전이 대부분이었고 역관들을 위해 만든 초보적 수준의 대역사전(對譯辭典)이 나오긴 했어도 교재에 가까웠다. 개항을 전후해 들어온 서양의 신부와 선교사 등이 라틴어를 한국어로 풀이한 나한사전(1864년)을 시작으로 불한사전(1869년), 노한사전(1874년), 한불자전(1880년), 한영자전(1890년), 영한사전(1891년), 법한자전(1901년) 등을 펴냈으나 모두 외국어를 한국어로, 혹은 한국어를 외국어로 설명해놓은 대역사전이었다.

한국어 어휘를 한국어로 풀이한 사전을 펴내려는 시도는 최남선이 1910년 설립한 고전 간행단체 조선광문회에서 시작됐다. 주시경·김두봉·권덕규·이규영 등은 최초의 국어사전 '말모이' 편찬을 준비하다가 주시경의 사망과 김두봉의 중국 망명 등으로 작업이 중단되자 원고를 1927년 계명구락부에 넘겼고, 최남선·정인보·임규·이윤재 등이 후속 작업을 하던 중 1929년 조선어연구회(조선어학회로 이름을 바꿨다가 한글학회로 개명) 주도로 결성된 조선어사전편찬회가 바통을 이어받았다. 그 사이 경성사범학교 교사 심의린이 최초의 국어사전인 '보통학교 조선어사전'을 1925년 선보였으나 표제어가 6천106개에 불과한 자습용이었다. 1938년 문세영이 출간한 '조선어사전'은 본문 1천689쪽에 수록 어휘가 10만 개를 넘었다. 고유명사까지 표제어로 올려 백과사전의 성격을 가미했고 수감 중인 이윤재의 원고를 도용했다는 의심도 받았다.

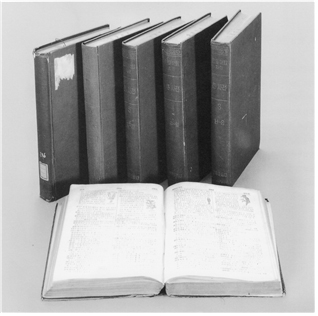

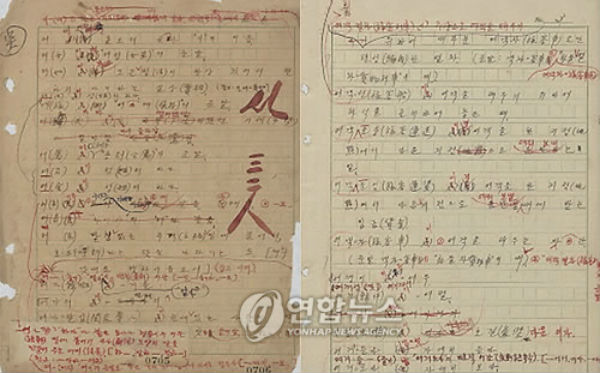

당시 조선어사전편찬회의 작업도 마무리 단계에 있었다. 1939년 원고 준비를 마치고 이듬해 조선총독부 검열을 거쳐 한창 편집 작업을 하는 가운데 1942년 10월 이극로·최현배·이희승·정인승·정태진 등이 투옥되는 조선어학회 사건이 터졌다. 일본 경찰에 증거물로 압수된 2만6천500여 장의 원고도 사라졌다가 다행히 1945년 9월 8일 서울역의 조선통운 창고에서 발견돼 한동안 중단됐던 편찬 사업이 재개됐다. 이극로·정태진·김병제 등은 원고를 다시 손질해 출판사를 수소문했으나 종이가 부족해 나서는 곳이 없었다. 참다못한 이극로가 을유문화사 정진숙 사장을 찾아가 "일본놈들한테 찾아가서 사정해야 옳단 말이냐?"라며 울분을 터뜨린 끝에 간신히 허락을 받아냈다. 이런 우여곡절을 거쳐 '조선어학회 지은 조선말 큰사전' 제1권(ㄱ∼깊)이 1947년 10월 9일 출간됐다.

후속 작업도 쉽지 않았으나 미국 록펠러재단이 종이와 잉크를 보내줘 1949년과 1950년 각각 2권과 3권을 펴냈다. 1949년 9월 조선어학회가 한글학회로 개명했기 때문에 3권부터는 제목도 '한글학회 지은 큰사전'으로 바뀌었다. 1953년에는 이승만 대통령이 형태 중심의 한글 맞춤법 통일안을 버리고 소리 나는 대로 표기하자는 한글 간소화 방안을 발표해 또다시 중단됐다가 1955년 이 대통령의 방침 철회 후 재개돼 1957년 6월 4권과 8월 5권에 이어 10월 9일 마지막 6권이 나왔다. 본문 3천558쪽에 표제어는 16만4천125개였다. 길게는 47년, 짧게는 28년 만에 끝난 대역사였다. 북한에서는 1960년부터 1962년까지 전 6권으로 '조선말대사전'을 펴냈다. 김두봉과 이극로가 각각 북한 정권의 초대 부수상과 무임소장관으로 임명돼 북한 어문정책의 뼈대를 세웠고, 김병제가 편찬 책임을 맡았다. 오랜 분단에도 남북 간 언어의 이질성이 크지 않은 것은 맞춤법 연구와 우리말 사전 편찬에 힘을 모았던 이들 가운데 일부가 북한에서도 핵심 역할을 했던 덕분이다.

10월 9일 한글날은 큰사전 제1권이 빛을 본 지 70년, 6권이 완간된 지 60년이 되는 날이다. 그사이 숱한 어휘가 사라지고 생겨나고 그 뜻이 변하는 가운데 수많은 사전이 출간됐지만 모두 큰사전의 든든한 토대 위에 있다고 해도 과언이 아니다. 한국어 사용인구는 전 세계에서 12위에 해당하는데, 한국의 경제성장과 한류 등의 영향으로 한국어를 배우려는 외국인은 갈수록 늘고 있다. 해마다 각국에서 한국어능력시험(TOPIK)을 치르는 응시자가 20만 명을 넘고, 한국에 유학 중인 외국인도 지난 8월 기준으로 13만 6천여 명이 이른다. 571돌 한글날을 맞아 한글을 창제한 세종대왕에게만 감사드릴 것이 아니라 일제 치하의 혹독한 감시와 탄압, 광복 직후의 혼란과 가난 속에서도 우리말을 지켜내고 다듬어가며 사전 편찬에 매달렸던 국어학자들에게도 경의를 표하는 것이 마땅한 일이다.